■大学院生向けコミュニティを立ち上げました!【無料】

「大学院生になったけど、将来が不安…」と悩んでいませんか?当コミュニティは、就活情報、自力で稼ぐための情報、その他の有益な知識を共有しあう初の院生特化コミュニティ。「もっと視野を広げたい」と考えている大学院生の方はぜひ参加してみてください。

下記から無料で参加できます。

» 無料の大学院生コミュニティに参加する

※案内のための公式LINEに飛びます。

本記事の内容

本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)

元大学院生(2022年3月修了)のブロガーであるぼくですが、今回紹介する論文の読み方にはかなり救われてきました。

本記事では、その経験をもとにおすすめの論文の読み方について紹介します。

この記事を読めば、”早く””正確に”論文を読むことができるようになり、論文制作がはかどるようになりますよ。

なお、本記事と合わせて『iPadで論文を管理する方法・おすすめアプリを紹介【大学院生】』で論文の管理方法もぜひチェックしてください。

-

iPadで論文を管理する方法・おすすめアプリを紹介【大学院生】

続きを見る

論文の読み方でおすすめなのは「落合陽一式」

論文には正しい読み方があって、確実に知っておくべきです。

なぜなら、論文読みにはかなりの時間と労力がかかる上に、量をこなす必要があるから。

また、正しい論文の読み方を知っていると、この時間と労力を格段と減らすことができますし、論文を読むこと自体が楽しくなりますよ。

実際、学部生の頃のぼくは論文1本読むのに数時間かけていました。

が、大学院生になってからこの「正しい論文の読み方」を知ってから10~20分程度で論文1本を読めるようになりました。

しかも、時間短縮だけでなく、論文への理解度もはるかに上がりましたね。

その方法というのが、かの有名な「落合陽一」さんが紹介する論文の読み方なのです。

しかし、さらに時間がないという方もいると思うので、そういった方に向けて「白木式」の論文の読み方というも紹介します。

以下より、まず大前提である論文の構成を理解し、その後に「落合陽一式」論文の読み方、「白木賢太郎式」論文の読み方を頭にぶち込んでいきましょう。

論文の読み方を知る前に、論文の構成を知りましょう

- タイトル

- アブストラクト:何をしたか(概要)

- イントロダクション:何をしたいか

- 関連研究:他とどう違うか

- マテリアル&メソッド(方法):主張の証明

- 解析&実験結果:主張の証明

- 議論:良し悪しの判定

- 結論:何をしたか(詳細)

- 参考文献:根拠

正直、この後紹介する読み方よりもここが最重要となります。

なぜなら、「落合陽一式」も「白木式」も論文構成の特性をうまく使っている読み方だからです。

論文の構成を理解するだけでも論文の理解度は格段に違ってきます。

もちろん、論文によって順番や内容が違う場合はありますが、大体の論文は同じ構成になっています。

早速、各項目に関して簡単に見ていきましょう。

論文の構成①:タイトル

その論文で主に何を研究したのかが詰まっているので必ず読んでおきましょう。

ただし、タイトル詐欺みたいな論文もたまにあるので、そこまで重要視する必要もありません。

問題は中身です。

論文の構成②:アブストラクト

ここがかなり重要。

アブストラクトは文字数が限られているので、著者はその論文で最も重要なことを抽出し、ここにまとめます。

なので、ここを読むことだけでその論文の重要な点を把握することができます。

論文の構成③:イントロダクション

この研究をするに至った経緯、そして、この研究では何をしたいかが記されています。

論文の構成④:関連研究

ここでは、関連研究を紹介することによって、この論文は他とどう違うのか、

つまり「新規性」「独自性」を表す部分となります。

研究にとって「新規性」「独自性」というのはめっちゃ重要な要素です。

(昔の研究と全く同じことをしても意味ないですからね。)

論文の構成⑤:マテリアル&メソッド

カタカナでかっこよく書いていますが、その研究の方法のことです。

次の項目の解析&実験結果と合わせて、アブストラクトやイントロダクションでしたこの論文の「主張」を証明する項目の一つとなります。

論文の構成⑥:解析&実験結果

⑤で述べたように、方法と合わせてこの論文の「主張」を証明する項目の一つとなります。

論文の構成⑦:議論

⑤,⑥を踏まえて、この研究では何が良かったのか、何が悪かったのかを考察する項目となります。

論文の構成⑧:結論

結局この論文で何をしたのかをまとめる項目です。

アブストラクトの詳しいバージョンと捉えてもらえれば、OKです。

論文の構成⑨:参考文献

その論文を作成するにあたって参考にした、または、引用した論文リストです。

今回の趣旨とはずれますが、『【学生必読】論文の探し方にはコツがある話【大学院修了者が紹介】』でも紹介しているとおり、次に読むべき論文探しにも大いに使えます。

-

【必読】論文の探し方・検索方法にはコツがある話【院卒が語る】

続きを見る

おすすめの論文の読み方①:「落合陽一式」

メディア露出も高いので知っている人はかなり多いと思いますが、筑波大学の落合陽一さんの論文の読み方です。

参考:先端技術とメディア表現1 #FTMA15

非常に有名な方なので、落合陽一さん自身に関する説明はここでは省略します。ググれば彼に関する情報は山程出てきますよ。

「落合陽一式」論文の読み方の手順

step

1アブストラクトを読む

はじめに、アブストラクトを読みます。

次に紹介する「白木賢太郎式」と共通しており、1番最初にアブストラクトを読むことで論文の全体像・要点を把握しているわけです。

step

2結論を読む

次に、結論を読みます。

ここで、アブストラクトで把握した全体像から、この論文で「何をしたか」をさらに深堀りしていきます。

step

3実験結果を読む

次に、実験結果です。

この論文の主張がわかったところで、この主張に至るまでどのような経緯があったのかを確認していきます。

step

4関連研究を読む

そして、関連研究です。

ここで、この論文の「何が新しいのか」「どこが独自性なのか」を捉えます。

step

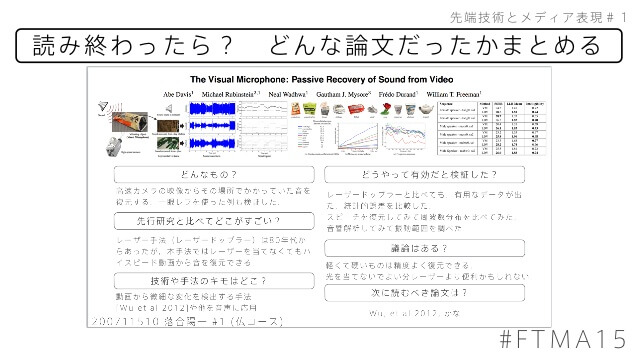

51枚のスライドにまとめる

最後に、これらの内容を1枚のスライドにまとめたら終わりです。

スライド1枚にまとめることで視覚的にパッと把握・復習しやすいんですよね。

ちなみに、スライドの内容については上記の通り。

- どういう論文?

- 先行研究と比べてどこがすごい?

- 技術や方法のポイントはどこ?

- どうやって有効と検証した?

- 議論の内容は?

- 次に読むべき論文は?

一応、実際の落合さんが作成したスライドも載せておきます。

引用:先端技術とメディア表現1 #FTMA15

流れは以上です。

論文や作成したスライドを効率よくまとめる方法

論文や作成したスライドは、きちんと見返すことが大事。そのためにも、論文の管理方法をマスターしましょう。おすすめのやり方は『iPadで論文を管理する方法・おすすめアプリを紹介【大学院生】』でまとめています。

-

iPadで論文を管理する方法・おすすめアプリを紹介【大学院生】

続きを見る

落合陽一さんが語る論文が読めるようになる方法

- 時間を決めて読む

- まとめる癖をつける (=1枚のスライドにまとめる)

もちろんどちらも練習していく必要がありますが、繰り返していくとそのうち意識せずにできるようになるそうです。

論文読みで一番やってはいけないのは「だらだら読み」。

ぼくも同意なのですが、時間を浪費するし、論文の理解・定着が全くされません。

それを解消するためにも時間を決め、最後にまとめる作業があると意識することで、集中して論文が読める環境を作り出しています。

特に大学院生は忙しいので、早く読めるようになったほうがいいですね。

-

「大学院生は忙しい?」→答えはYes【結論:ただ、サボってOK】

続きを見る

おすすめの論文の読み方②:「白木賢太郎式」

こちら、筑波大学の白木賢太郎さんが紹介している論文の読み方です。

「白木賢太郎式」ではアブストラクト→イントロダクション→結果の順で読みます。

下記に参考URLを記しておきます。

»「白木式」をもっと知りたい方はこちら

白木賢太郎さんは生物科学分野で権威のある教授で、彼のゼミで行っている「朝輪」と呼ばれるゼミで実際に行わえている方法です。

それでは、「白木式」を説明していきます。

step

1アブストラクトを読む

まず、最初にアブストラクトを読みます。

落合陽一式と同じで、アブストラクトによって、論文の全体像と要点を把握をします。

step

2イントロダクションを読む

その後、接続詞の前後を注目しながら、イントロダクション(背景+目的)を読みます。

パラグラム速読法というそうです。

ここで、作者の主張を明確に捉えていきます。

step

3結果を読む

最後に、結果部分のみ見ます。

しかも、結果の部分でも文章は見なくてOK。図やグラフだけを見ます。

なぜなら、図やグラフを正しく読み取る力があれば、結果は理解できるからです。

ざっと流れはこんな感じです。

こうみると論文読むの簡単じゃんと思えますよね?

なので、個人的には「論文読むのだるい・・・」「論文の読み方わからない」といった初級者向けの読み方だと思います。

【学生必読】論文の探し方にはコツがある話【大学院修了生が紹介】

「論文の読み方はわかったけど、そもそも論文の探し方がわからない!」という方に向けて【学生必読】論文の探し方にはコツがある話【大学院修了者が紹介】という記事も書きました。

この記事では、論文の探し方を網羅的に解説しています。

論文の探し方は基本「先生・先輩に聞く」「論文検索データベースを使う」「先行研究の参考文献を漁る」「専門分野の学術雑誌を読む」がポイントです。

それぞれ詳しく解説しているので、ぜひ本記事とセットで読んでみてください。

-

【必読】論文の探し方・検索方法にはコツがある話【院卒が語る】

続きを見る

論文の読み方でおすすめなのは「落合陽一式」のまとめ

- 論文の構成を把握しよう

- 「じっくり」と論文を読む場合は「落合式」

- 「ざっくり」と論文を読む場合は「白木式」

- 時間を決めて読む

- まとめる癖をつける

ぼく個人としては、はじめに「白木式」で読み、重要でない論文はそのまま放置。重要な論文は「落合式」で深堀りしていくといった流れにしてます。

人によって、合う読み方は違います。

なので、紹介した論文の読み方を実践しつつ、自分なりにスタイルをカスタマイズしていきましょう。

論文の構成や正しい読み方を理解すれば、論文読みを効率化でき、時間に余裕のある研究生活を送ることができるようになります。

また、論文を書く上では下記の本などもチェックしてみると良きです。

-

【2024年】論文の執筆に役立つおすすめ本5選【大学院生向け】

続きを見る

それではまた。