本記事の内容

本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)

年間300冊のペースで本を読むブロガーである私が、読書に関するおすすめのアウトプット法について書いていきます。

読書の効率をアップさせる方法の答えは端的に言ってしまうと「アウトプット」です。

そこで、本記事では読書に関するおすすめのアウトプットについて記していきます。

この記事を読めば、読書に関する最適なアウトプット法を知ることができ、本の内容が頭に定着するようになりますよ。

読書は「アウトプット」ですべてが決まる

そもそも読書におけるアウトプットとインプットとは?

簡単に以下のようにまとめました。

- インプット:誰かからの意見や情報を受け取ること

- アウトプット:自らの意見をまとめたり、考えを外に出すこと

これを読書限定で置き換えると、

- インプット:本から筆者の主張や情報を受け取ること

- アウトプット:本の内容をまとめたり(=要約)、考えを外に出すこと(=発信)

となります。

つまり、基本的にアウトプットを支えるのは、「要約」と「発信」です。

それを踏まえて、今回はおすすめのアウトプット法をご紹介していきます。

読書のアウトプットは主に「要約」と「発信」

世の中アウトプットした人間が評価される

それでは、アウトプットがなぜ重要なのかをお話します。

もちろん、タイトルにあるように、本の内容の定着という面ではかなり重要なことです。

しかし、それだけではありません。

この世の中はアウトプットした人間が力を持つようにできています。

インプットを追求しただけの人間は評価されません。

例えば、仕事術について。

考えみればごくごく当たり前のことなのですが、意外とアウトプットの重要性には気づいていない人は多いかと。

「大学の教授とか研究者はインプットを追求しているではないか!」という反論もあると思いますが、実際に教授や研究者が評価される場所は「論文」というアウトプットです。

例を挙げだすときりがありませんが、アウトプットの重要性に気づいていただけたでしょうか。

「人間はアウトプットで評価される。」

これを理解したあとは、実際のアウトプット法をご紹介します。

人間はアウトプットで評価される。

読書のおすすめアウトプット法5選

- 読みながらメモをとる

- 人に話す、勧める

- SNSやブログに書評、感想をアップする

- 読む前に立てた仮説の答え合わせをする

- 実践する

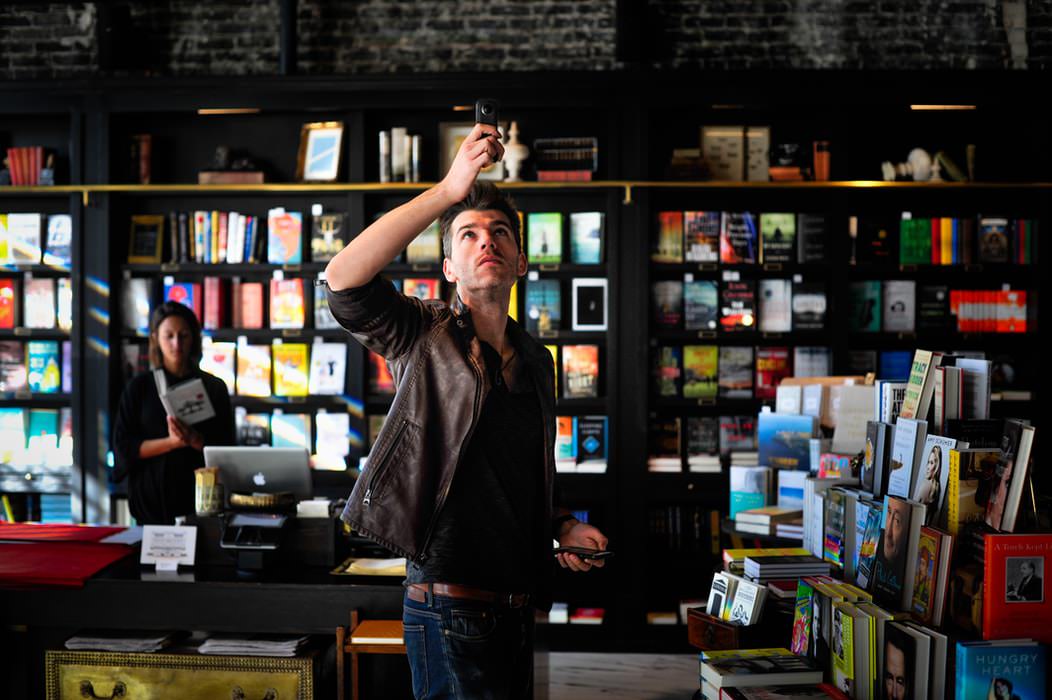

おすすめ読書アウトプット法①:読みながらメモをとる

本を何百ページも読んだあとにまとめて内容を思い出す、というのは非効率です。

なので、気になる点、印象に残った点があったら、その都度メモしておくのがオススメ。

そして、そのメモを持ち歩き、何度も何度も反復して読みます。

また、メモには様々な方法があると思います。

- 読書ノートにメモする

- 本に書き込む

- スマホのメモ帳に書き込む

などなど。

これに関しては、皆さんのライフスタイルや性格にあった方法を採用してください。

メモの取り方に関しては下記で詳しく解説しているので、こちらを参考に。

-

読書メモの取り方おすすめ3選【メモの魔力を応用】

続きを見る

おすすめ読書アウトプット法②:人に話す、勧める

アウトプットの基本形と行っていいかもしれません。

やはり、人は声に出すことで記憶の定着が高まります。

そうすることで、「あれ?この本の重要な点ってなんだっけ?」などと考えることで、さらに内容の理解が深まります。

つまり、この方法のメリットは「記憶に定着する」と「内容の理解が深まる」というダブルメリットがあるところです。

友達に本の話をする人なんかいないという方もいるかもしれませんが、今の時代ネットで読書好きの集まりだとか、SNSの利用だとか、手段はいくらでもあります。

必ずしもリアルでないといけないというわけではないので、もしよかったらぼくのTwitterにリプライなりメンションなりしてください。RTします。

ウィルのTwitterは»こちら

おすすめ読書アウトプット法③:SNSやブログに書評、感想をアップする

先程アウトプットには「要約」と「発信」が重要だという話をしました。

そして、この方法はそのどちらも兼ね備えている最強の方法です。

特にSNSは文字数制限があって、その制限の中に本の内容をうまくまとめなきゃいけません。

つまり、本の内容を強制的に「要約」するようにできているのです。

そして、SNSもブログも誰かしらの目があります。

この誰かに向けて本の書評、感想を届けるという「発信」の役割も果たしています。

おすすめ読書アウトプット法④:読む前に立てた仮説の答え合わせをする

ちょっと上級者向けのお話です。

以前の記事でも「読む前に仮説を立てる」ことが重要であるという内容を話しました。

»【2022年最新】読書術のおすすめ本10選と今すぐにできる読書術

そこに繋がります。

読む前に仮説を立てることによって、この本から自分が何を得たいのかが明確になります。

それによってインプットの効率が上がります。

それがこの方法の第1のメリットです。

これに加え、その仮説と読んだ内容を照らし合わせるという行為をすることで、その行為自体がアウトプットになります。

これが、第2のメリットです。

上級者向けではありますが、一石二鳥のメリットを持つアウトプット方法なので、ぜひ自分のものにしてほしいです。 続きを見る

【2023年最新】読書術のおすすめ本10選と今すぐにできる読書術

おすすめ読書アウトプット法⑤:実践する

これまで4つアウトプット法を挙げてきまして、それぞれに多大な効果があることを説明しました。

もちろん、本の内容をインプットし、人との会話やSNSをフル活用して、記憶に定着させるというのは大事ですが、それだけでは人生変わりません。

実際に行動に移さないと、本の内容は自分の血や骨や肉となりません。

なので、本の内容を行動に移すように心がけましょう。

そのために、先程述べたように読書メモを作り、何度も何度も実践→メモ確認→実践を繰り返していきましょう。

-

読書をすれば「圧倒的な自己成長」ができる理由【人生イージー】

続きを見る

アウトプット前提で読書するとインプットにも良い影響が出る

あとでアウトプットしようという前提で読むと「どこが重要なのか」「どこを要約するべきか」などと自動的に脳が働くため、インプットの質も高まります。

なので、本を読む際は、「ここをSNSでシェアしよう!」「この文をブログの引用に使おう!」といったように意識しながら読みましょう。

アウトプット前提で読書をしてみよう!

おすすめの読書アウトプット方法のまとめ

- 読書のアウトプットで重要なのは「要約」と「発信」

- 世の中、アウトプットする人間が評価される

- 本の内容を実践しよう、それが究極のアウトプット法

いかがでしたか。

読書だけでなくとも、アウトプットはあらゆる場面で重要となってきます。

そのアウトプット力を鍛えるためにもまず読書から始めてみるのもよいのではないでしょうか。

他のおすすめの読書術に関してはこちらをぜひ参考にしてください。

» 読書術マスターまでの完全マップ【入門~上級まで:全15記事で解説】

それでは、また。 続きを見る 続きを見る

読書術マスターまでの完全マップ【入門~上級まで:全15記事で解説】

ビジネス書が読み放題のサービス7選を比較【おすすめの選び方も解説】