■大学院生向けコミュニティを立ち上げました!【無料】

「大学院生になったけど、将来が不安…」と悩んでいませんか?当コミュニティは、就活情報、自力で稼ぐための情報、その他の有益な知識を共有しあう初の院生特化コミュニティ。「もっと視野を広げたい」と考えている大学院生の方はぜひ参加してみてください。

下記から無料で参加できます。

» 無料の大学院生コミュニティに参加する

※案内のための公式LINEに飛びます。

大学院生がブログ始めるメリット・デメリットってあるのかな。ブログを始めて稼げるようになれば、バイトもしなくて済むのに・・・。大学院生がブログを始めても稼げるの?

今回はこうした悩みに答えます。

本記事の内容

本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)

この記事を書いているぼくは、2022年に修士を卒業し、現在は東京のとある大企業でゆるーく働いています。

そんなぼくですが、このブログを開設したのは大学院生時代。その過程で感じた「大学院生がブログを始めるメリット・デメリット」についてまとめていきますね。

なお、ブログの始め方や初月から10万円稼げる裏技(クリックするとその見出しに飛びます)も紹介していきます。

字面だけだと怪しく見えますが、全く怪しくない方法ですし、合法です笑

大学院生がブログを始めるメリット

最初に大学院生がブログを始めるメリットについてまとめていきますね。主に以下のとおり。

- 大量の時間を投入できる

- 様々なスキルが身につく

- 自力でお金を稼ぐ大変さを知れる

- 就職活動に対する意識が変わる

- 副業の基盤ができる

それぞれ解説していきます。

①大量の時間を投入できる

学生の一番の強みは大量の時間を投入できること。

「大学院生は忙しい?」→答えはYesという記事でも書いているとおり、大学院生は大学生よりは忙しいですが、割と自由な時間があります。

そして、ブログ運営にはかなり時間を要するので、時間がある学生にはぴったりです。

実際どれくらいブログ1記事にかかる時間は以下のとおり。(ぼくの場合)

- 記事構成を考える =1時間

- 記事を執筆する =2時間

- 画像選ぶ・装飾をつける =30分

- 記事を投稿する =30分

- 定期的に記事をリライト(メンテナンス)する =1回約30分

上記はぼくの場合ですが、標準的かちょっと遅いくらいかなと思います。

大体1記事を完成させるのに、4時間+αかかるって感じですね。

日々の生活からこの時間を投下するのは、社会人だと難しいです。

けど、時間の裁量が自由な大学院生であれば、十分対応できます。

-

「大学院生は忙しい?」→答えはYes【結論:ただ、サボってOK】

続きを見る

②様々なスキルが身につく

ブログにコミットしていると、能力・スキル・知識も身についていきます。例えば、以下のとおり。

どんな仕事にも使えるスキル

- 文章力

- 説明能力

- 論理的思考力

- デザイン力

- タスク管理能力

特有のスキル

- IT知識全般

- PCスキル全般

- WEBマーケティング知識

- SEO知識

- セールスライディング

上記はぼくがブログを通して身についたと感じるものです。

ブログを始める前のぼくは何もスキルがない人間だったので、本当にブログを始めて良かったなと思ってます。

特に上記で紹介したスキルはアルバイトでは身につかないですよね。アルバイトで身につかないスキルこそ、価値があります。

-

大学院とアルバイトは両立できるけどオススメしません【理由は3つ】

続きを見る

③自力でお金を稼ぐ大変さを知れる

もしかしたら一番重要なことかもしれません。それが「自力でお金を稼ぐ大変さを知れる」ということ。

「ブログは稼げるよ!」なんて聞いたことあると思いますが、実際はそんなことないです。ブログで月に何十万、何百万って人はほんの一握りです。

ぼくも例外になく、大学院生の間は全く稼げなかったタイプです。(※今は月数万稼げるようになりました)

ですが、それが良かったんですよね。

というのも、学生時代に自分で稼ぐ経験をしておくと、社会人になってから「こんな簡単に20万円とかもらっていいの!?」と思うんです。本当に。

それと同時に、「こんな仕事でも20万円くれる会社とその仕組みをつくった経営者すげぇ」ってなります笑

そのレベルになると、会社で働くことがめちゃくちゃ楽に感じるんですよね。

なので、将来独立とか起業を目指していなくても、ブログなどを通して「自力で稼ぐ」経験をしておくことは非常に価値がありますよ。

なお、大学院生が自力でお金を稼ぐ方法は、『大学院生におすすめのお金の稼ぎ方12選【バイトするな】』でまとめています。

-

大学院生におすすめのお金の稼ぎ方12選【バイトするな】

続きを見る

④就職活動に対する意識が変わる

4つ目のメリットが「就職活動に対する意識が変わる」こと。

なぜ就職活動に対する意識が変わるのか。

それは、転職の逃げ道ができるからです。

先程解説したようにブログを始めると様々なスキルが身につきます。そして、そのスキルをもってIT業界に転職することも可能です。

こうした選択肢を持っておくと、最初の1社目にしがみつかなくてよいという意識が芽生えますよね。

つまり、1社目はチャレンジできるので、就職活動の視野が広がります。

実際、ぼくも最初はそこそこの会社に入れればいいやくらいに思っていました。しかし、最初の1社目は大企業にチャレンジしてみようと思い、無事大企業に就職できました。

就職活動で一番やってはいけないことは思い込みで選択肢を絞ってしまうこと。だからこそ、ブログを通して就職先の選択肢を広げてみましょう。

大学院卒は就職において有利?【就活を制する方法も解説】でも解説しているとおり、大学院卒は割と就活を有利に進めることができるので、よりチャレンジしやすいですよ。

-

大学院卒は就職において有利?【学部卒との違いも解説】

続きを見る

⑤副業の基盤ができる

最後のメリットは「副業の基盤ができる」ことです。

なぜ副業の基盤があった方がいいかというと、今後ますます副業の価値が上がっていくからです。

実際、2018年の副業ブームや昨今の社会背景から副業の重要性が増していると感じます。

副業に関する主なムーブメント

- 年功序列の崩壊 ←ソニー・パナソニック・日立発表(2015年)

- 副業解禁 ←政府による働き方改革(2018年)

- 終身雇用の崩壊 ←トヨタ社長発言(2019年)

- 日本の賃金が停滞している(現在進行形)

こんな時代だからこそ、本業1本に絞るのは危険です。収入の幅を広げていた方が安心する時代になっていきます。

とはいっても社会人になってから副業の基盤を作るのはかなり大変です。

だからこそ、時間と体力のある学生のうちに副業の意識を持っていた方がいいんです。そして、大学院生はその最後のチャンスです。

-

WordPressブログの始め方を完全初心者向けに解説【10分で完了】

続きを見る

※レンタルサーバー代が安くなるキャンペーン実施中

大学院生がブログを始めるデメリット

続いて、大学院生がブログを始めるデメリットについてまとめていきますね。主に以下のとおり。

- 若干の初期投資が必要となる

- 基本稼ぎにくい

- 他の活動が疎かになる危険性がある

それぞれ解説していきます。

①若干の初期投資が必要となる

ブログを始めるには若干の初期投資が必要になります。具体的には以下の項目です。

- サーバー代:10,000円前後

- ドメイン代:1,000円前後

「え?はてなブログとかAmebaブログとか無料ブログあるじゃん!」

と思うかもしれませんが、無料ブログはおすすめしません。

というのも無料ブログだと検索上位に食い込みづらいですし、サービスによってはアフィリエイトがダメというものもあります。

また、カスタム性も低いですからね。

それよりはWordPressで自分のブログを立ち上げ、SEOを対策したほうが価値があります。

せっかくの自分特有のメディアなので、カスタマイズできたほうがいいですし。

なので、最初のサーバー代・ドメイン代くらいは払って、WordPressでブログを開設しましょう。

なお、WordPressでブログを開設したい方はWordPressブログの始め方を完全初心者向けに解説【10分で完了】をどうぞ。

-

WordPressブログの始め方を完全初心者向けに解説【10分で完了】

続きを見る

②基本稼ぎにくい

そして、あまり言いたくない事実ですが、「大学院生は基本稼ぎにくい」というのが事実です。

なぜなら、学生は発信できるほどの経験を持っていないからですね。

ブログで重要視されるのは、専門性・権威性・信頼性(通称E-A-T)です。

このE-A-Tを高めるためには何より自身の経験が重要になってきます。

例えば、以下のブログだったらどっちを見たいと思いますか?

- 有名医師が実務と研究をもとに書いた健康ブログ

- 30代主婦が読んだ書籍をもとに書いた健康ブログ

圧倒的に前者ですよね。このように価値ある経験を売り物にしていく必要があります。

そして、当然大学院生をはじめとする学生は経験は浅め。浅い経験だとなかなか収益アップには繋がりにくいです…。

※ブログの収入源は主にアフィリエイトとなります。まずはアフィリエイト商品を取り扱うASPに登録してみるのが第一歩です。

-

ブログ初心者向けアフィリエイトASPおすすめ12選【2024年】

続きを見る

③他の活動が疎かになる危険性がある

もし圧倒的にブログで成果を出したければ、かなりの時間と労力をブログに投資しないといけません。その結果、研究や就活など他の活動が疎かになる可能性があります。

実際にぼくはマルチタスクが苦手なので、就職活動期間中や修士論文執筆中はブログ活動ストップしていました。

かといって、ストップするとブログでは成果を出せない。ジレンマです。

とはいっても、やっぱり大学院生は研究活動がメインなので、そこが疎かにならない程度にブログを頑張るように意識していきましょう。

大学院生向けブログの始め方

善は急げということで、早速ブログを始めてみましょう。

以下のステップを踏めばOKです。

- ブログを開設する

- 書籍・有名ブログで書き方を学ぶ

- 自分の経験をもとに1記事目を書いてみる

- ブログを書く習慣を身につける

- アフィリエイトASPに登録してみる

①ブログを開設する

とにもかくにもブログを開設しないことには何も始めりません。

まずは、下記の記事を参考にブログを開設してみてください。

-

WordPressブログの始め方を完全初心者向けに解説【10分で完了】

続きを見る

上記の記事では、サーバー・ドメインに登録してブログを立ち上げるところから解説。

その後、WordPress内の設定、Googleアナリティクス等分析ツールの設定するまでを網羅的に解説しています。

初心者でもわかりやすいように図解たっぷりで解説しているので、安心してくださいね。

さて、ブログを開設できたら次のステップに移りましょう。

②書籍・有名ブログで書き方を学ぶ

続いては、ブログの書き方や運営を学んでいくフェーズに移りましょう。

ブログについて学ぶ方法は以下の2つがオススメです。

- 書籍で学ぶ

- 有名ブログを実際に見て学ぶ

書籍で学ぶ

まずは書籍で学ぶことをおすすめします。

というのも、ネットで検索して学ぶだけだと体系的に知識を習得しにくいからです。

その分、書籍は情報の網羅性が高いので、まずは1冊通して読んで見ることをおすすめします。

注意点としては、「読みすぎない」こと。

本を読みすぎて頭でっかちになると、次は行動に移しづらくなるので、まずは1冊さらーっと読むくらいでOKです。

ちなみに、まず読んでほしい1冊がこちら。ブログについて網羅的に学べます。

有名ブログを実際に見て学ぶ

書籍でブログ運営の全体像がわかったら、実際に有名ブログはどういう風に運営しているのか見てみましょう。

オススメの有名ブログは下記の通り。

manablogや副業コンパスでブログ運営のノウハウを学びつつ、monographさんのクオリティの高さを知っておくという意識で読んでみるといいと思います。

ちなみに、ぼくは初心者の頃上記の3ブログから多くを学びました。

超注意点!!絶対に読んで下さい。

注意点があります。それが「初心者を狙った情報商材に惑わされないこと」です。

SNSでは初心者をカモりたいという人もたくさんいます。情報商材のすべてがダメというつもりはないですが、基本的には「情報商材は買った人が得するのではなく、売る人が得する」というのを前提に考えたほうがいいです。

特に最初は知識のない中なので、騙されやすいんですよね。

しばらくブログ運営を続けると、”選球眼”が身についてくるので、初期は情報商材に頼らず自力でどこまで伸ばせるかやってみましょう。

③自分の経験をもとに1記事目を書いてみる

さて、ここからは実際に記事を書いてみましょう。

最初に書くべき記事はブログの初投稿で書くべきおすすめの内容で述べているように、なんでもOKです。

ですが、オススメは「実体験に基づくお役立ち記事」です。

というのも、実体験に基づく特殊な内容であったら、初心者でもSEOで検索上位に乗る可能性があるからです。

実際、ぼくもブログ開始当初、実体験に基づいて書いた【就活生も必見!】文化祭実行委員で学んだこと5選【経験者が語る】という記事が検索上位になっています。

- 学生時代に経験した特殊な話

- アルバイト先での経験談

- 大学・大学院で身につけたノウハウ

などであれば、十分に読まれる記事を作ることができます。まずは思い切って書いてみましょう。

④ブログを書く習慣を身につける

1記事目を書くことができれば、あとはそれを習慣にしていくだけです。

最初はアクセスとか気にせず、とにかく記事を書くことに注力しましょう。

そうすると、「この記事書いていて楽しいな」とか「あれ?この記事は楽しくないな」などと自分の発信の軸が決まってくるはずです。

⑤アフィリエイトASPに登録してみる

そして、ブログをやるなら収益化も視野に入れたいですよね。

その場合は、アフィリエイトASPにも登録してみましょう。

ASPとは、アフィリエイト商品を紹介・斡旋してくれるサイトで、審査はありますが登録は無料です。

この後の「大学院生が初月からブログで10万円稼ぐ方法」にもつながる話なので、絶対に登録しておきましょう。

オススメのASPや登録方法などは『【2023年】ブログ初心者におすすめのアフィリエイトASP12選』で解説しています。

-

ブログ初心者向けアフィリエイトASPおすすめ12選【2024年】

続きを見る

大学院生が初月からブログで10万稼ぐ方法

一番気になるであろう「初月から10万円稼ぐ方法」について紹介します。

その方法とは「セルフバック」という方法です。

すでにアフィリエイトをかじっている人ならすでに知っているかと思いますが、馴染みがない人には「ナニソレオイシイノ」状態ですよね。ぼくもブログ開始当初は知りませんでした。

結論からいうと、クレジットカードや口座の開設、動画サービスの契約などを通して、報酬をもらうという方法です。

下記から順に解説していきます。

アフィリエイト・セルフバックとは?

通常のアフィリエイトとは、自分が紹介した商品を読者が購入することで報酬が発生するというシステムを指します。

一方で、アフィリエイト・セルフバックとは、アフィリエイト商品・サービスを自分自身が購入・申込みをすることで成果報酬をもらうというシステムのことです。通称「自己アフィリエイト」とも言われますね。

近い仕組みでいうと、LINEのコインですね。

LINEで「このサービスを利用すればスタンプ購入に使えるコインがもらえます」みたいなの見たことありませんか?

あれも自分自身がサービスを申込み・利用することでコインという成果報酬をもらっているわけですね。

それと同じで、アフィリエイトASPもセルフバックの仕組みもちゃんとしたビジネスの仕組みです。

怪しいものではないので、安心して利用してください。

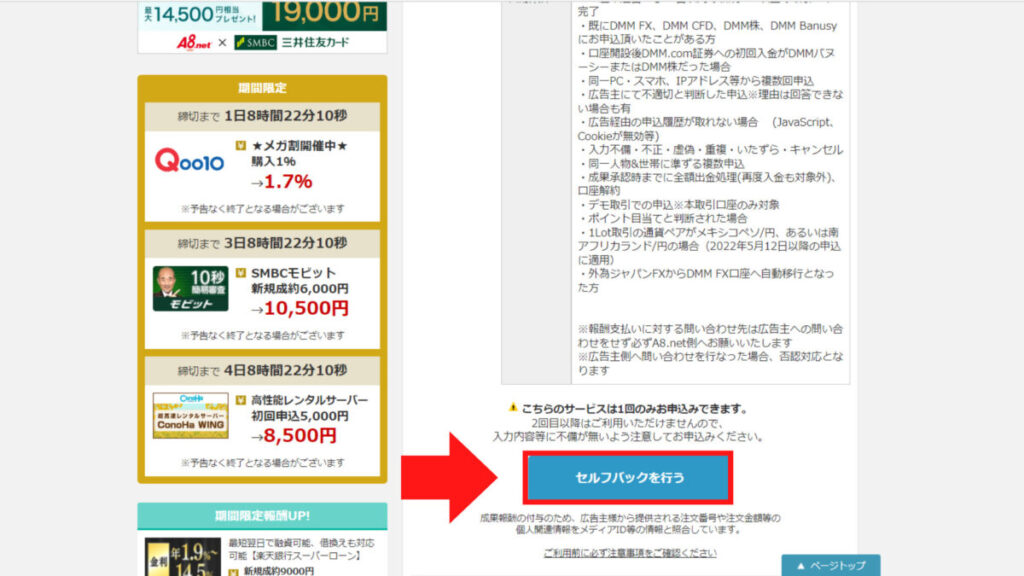

セルフバックのやり方

早速セルフバックのやり方を紹介していきます。下記のステップのとおり。

- ASPに無料登録する

- ASPの管理画面にログインする

- セルフバックページに移動する

- 利用したい商品・サービスを選ぶ

- セルフバックを申し込む→完了

ここでは、アフィリエイトASP最大手であるA8.netを例に解説していきます。

step

1ASPに無料登録する

『【2023年】ブログ初心者におすすめのアフィリエイトASP12選』を参考におすすめのASPに登録してみてください。どれも登録無料です。

-

ブログ初心者向けアフィリエイトASPおすすめ12選【2024年】

続きを見る

step

2ASPの管理画面にログインする

ログインすると下記のような画面になります

step

3セルフバックページに移動する

ASPのホームから「セルフバック」ページへ飛びます。A8.netの場合、赤枠をクリックすればOKです。

そうすると、セルフバック専用のページに飛びます。

step

4利用したい商品・サービスを選ぶ

上の検索窓やトップページに表示されるオススメ商品・サービス等を選んでいきましょう。例えば、赤枠で囲った「DMM FX」とかです。

step

5セルフバックを申し込む→完了

商品(例:DMM FX)を選ぶと下記の画面に飛ぶので、「セルフバックを行う」を選択して、あとはサービスごと手順に従って申込みをすればOKです。

計10万円稼げるオススメのセルフバック商品・サービス

では、実際セルフバックで10万円稼げるのか。結論はYesです。

例えば、下記のように組み合わせれば10万円に到達することができます。

- DMM FX:45,000円

- SBI証券開設:8,250円

- 三井住友カード (NL):7,500円

- UQモバイル:5,000円

- auひかり:23,000円

- プレミアムウォーター:12,000円

- U-NEXT無料トライアル:1,665円

- 合計:102,415円

たったこれだけで10万円超えます。実際、FX口座関連だけでも頑張れば10万円近く届くかもしれません。

なお、各種報酬達成には「二度目の申込みは対象外」「(FXの場合)〇〇通貨取引で条件達成」など条件があります。

とはいえ、その手間を差し引いてもこれだけ稼げるのは魅力的ですよね。

下記にオススメの商品をまとめておきます。参考にしてください。

セルフバックにおすすめの商品

- クレジットカード発行

- FX口座関連

- 証券口座関連

- 仮想通貨口座関連

- 格安SIM契約

- ひかり通信契約

- ウォーターサーバー契約

- 動画サービス契約

- 資料請求

ここらへんをリサーチすれば、かなり好条件のサービスが見つかります。

-

ブログ初心者向けアフィリエイトASPおすすめ12選【2024年】

続きを見る

大学院生がブログを始めるときのよくある質問

大学院生がブログを始めるときによくある質問をまとめてみました。

この質問は実際にぼくがブログを始めたときに抱いていた「疑問」です。

以下の質問に対して、ブログ歴3年目になったぼくが回答していきます。

サーバー・ドメイン以外でブログにお金がかけた方がいい?

基本的にはサーバー・ドメインがあればブログは発信し続けられます。

しかし、「WordPressテーマ」「パソコン」についてはお金をかけた方がいいです。

WordPressテーマ

ちなみに、WordPressテーマとはブログのレイアウトやデザインを簡単にカスタマイズできる優れものです。値段は大体以下のとおり。

- WordPressテーマ代:15,000~円

また、SEOの面でも最適化されています。そのため、ノーマルでブログを発信していくよりも成果・収益までがより楽になります。

お金に余裕がある場合は、ぜひとも導入したい代物ですね。

関連記事

» 【2023年版】WordPressのおすすめテーマを比較【7選】

» 【AFFINGER6レビュー】1年以上利用した感想【神テーマでした】

パソコン

大学院生ならすでにパソコンを持っていると思いますが、もし大学1年生から使っているパソコンを使い続けているなら買い替えたほうがいいですよ。

パソコンは1,2年で性能に雲泥の差がでるので。

ぼくも大学院生になってから買い替えたら「こんなに作業が楽になるのか」と驚きでしたね。

ちなみに、2023年現在大学院生でも購入できるコスパ最強パソコンは『大学院生におすすめのノートパソコンとその選び方』で紹介しています。ぜひ参考にしてください。

-

【2024年】大学院生におすすめのノートパソコンとその選び方【コスパ】

続きを見る

ブログ運営スタイルは「雑記」「特化」どっちがいい?

ブログ運営スタイルは「雑記」「準特化」「特化」の3つに分けられます。

それぞれの違いは以下のとおり。

| 発信ジャンル数 | 収益性 | 継続性 | |

| 雑記型ブログ | 4~ | △ | ◎ |

| 準特化型ブログ | 2~3 | ○ | ○ |

| 特化型ブログ | 1 | ◎ | △ |

個人的には準特化型ブログをおすすめします。なぜなら、ブログ開始当初はどれだけ継続できるかが鍵だから。

雑記をおすすめしない理由としては、記事執筆の継続性はあるものの、収益が上がらなさすぎて、やる気を失う可能性があるからです。

それよりは準特化型ブログである程度の収益も見込みつつ、継続性のあるスタイルで発信をしていく方がオススメです。

実名or匿名?顔出しする?

最後にポイントとなるのは実名か匿名か。それに加え、顔出しするべきかどうか。

結論としては、「目標によって変わる」です。例を以下に示しましょう。

パターン1

大学院卒業後は、ブログに関係ない一般企業(例:建設会社、銀行等)に就職する予定である

→ペンネーム・顔出しなし

パターン2

大学院卒業後は、ブログに関係する一般企業(例:WEBマーケティング会社等)に就職する予定である

→実名・顔出しなし

パターン3

大学院卒業後は、本気でフリーランスまたは起業の道を歩むと決めている

→実名・顔出しあり

以上のように、自分が将来どういう方向へ進みたいかによって判断は変わります。

ざっくりいうと、ブログの経験が就職活動等で強みになるかどうかで判断すべきですね。

ぼくの場合、建設会社に就職したのですが、特にブログの経験が強みにならないだろうなと思ったので、最初からペンネーム・顔出しなしで貫いています。[

最初はペンネーム・顔出しなしでいいと思いますよ。なぜなら、実名公開・顔出しに途中から切り替えることができるからです。

一方で、一度実名公開・顔出ししてしまうと、ネットにその情報が残ってしまいます。いわゆるデジタルタトゥーってやつですね笑

ってことで、実名・匿名、顔出しは慎重に考えるようにしましょう。

あとは記事を書きまくるだけ!

上記の内容を踏まえてブログを開設すれば、あとは記事を書くだけ。

ブログを通して鬼成長していきましょう。

なお、ジャンルによっては大学院生×ブロガーの経歴でさらに就職が有利になる可能性ありです。

-

大学院卒は就職において有利?【学部卒との違いも解説】

続きを見る

それでは、また。