■大学院生向けコミュニティを立ち上げました!【無料】

「大学院生になったけど、将来が不安…」と悩んでいませんか?当コミュニティは、就活情報、自力で稼ぐための情報、その他の有益な知識を共有しあう初の院生特化コミュニティ。「もっと視野を広げたい」と考えている大学院生の方はぜひ参加してみてください。

下記から無料で参加できます。

» 無料の大学院生コミュニティに参加する

※案内のための公式LINEに飛びます。

本記事の内容

本記事の執筆者

うぃる(@willblog13)

この記事を書いているぼくは、元大学院生で、2021年3月に就活を終えました。

3月中に就活が終わったので、ぶっちゃけ学部ではほぼ最速だったと思います。

そんなぼくが、大学院生が就活を始めるべきタイミングとおすすめのスケジュールを公開します。

なお、記事を作るにあたって、他の就活サイトではどんな風に書かれているかなと思って見てみたのですが、意外と間違った認識の情報が多かったです。

なので、今回はそんな情報を正す意味も込めて、ぼくの実体験ベースでポイントを紹介していきます。

大学院生向け就活サイトまとめ

-

【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】

続きを見る

大学院生の就活には種類がある

はじめに、大学院生の就活には種類があることを覚えておいてください。

就活の種類というのがこちら。

- 自由応募

- 学校推薦

- 教授推薦

意外と盲点なのが「教授推薦」ですね。

それぞれ解説していきます。

自由応募

一番オーソドックスな応募方法です。

自ら求人を探して、書類選考→適性検査→面接という段階を進めていきます。

メリットは、自分のいきたい企業に応募できる点。

デメリットは、競争率が高く勝ち抜いていかないといけない点。

どちらにせよ選考対策は大事になってきますね。

インターンシップや求人検索、選考対策に役立つサイトを『【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】』にまとめました。ぜひ参考にしてください。

-

【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】

続きを見る

学校推薦

大学が行っている推薦によって就活を有利に進める方法です。

具体的には、書類選考の免除など優遇がある方法ですね。

メリットは、合格率(内々定をもらえる確率)が高いこと。

デメリットは、校内選考を勝ち抜かないといけないことと、入社後すぐには辞めにくいことです。

確実に就活したい人にはおすすめですが、入社後職業を転々としていく可能性がある人には不向きですね。

教授推薦

教授から推薦を受ける場合もあります。

意外と教授にはコネクションの強い企業から求人が届くことが多いんですよね。

ぼくの研究室でも、春先になると教授からメーリスで求人情報が送られてきてました。

教授推薦のメリット・デメリットは学校推薦とほぼ同じです。

プラスで付け加えるなら日頃から教授と友好な関係を築いておきましょうねということですね。

-

研究室の人間関係が辛いときの対処法【ヒント:無理せず逃げろ】

続きを見る

大学院生が就活を始めるべきタイミング【スケジュールから逆算しよう】

ここからは大学院生が就活を始めるべきタイミングについて解説していきます。

就活の終点は「内々定」です。

が、スケジュールを決めていくには最初の起点がわからないとですよね。

なので、就活を始めるタイミングを理由とともに抑えておきましょう。

就活を始めるタイミングは5~6月

結論、就活を始めるタイミングは5〜6月がベストです。

なぜなら、夏季インターンシップの募集が6月ごろから始まるからです。

ぼくも就活について考え始めたのは5月末くらいからですね。

他の就活サイトだと「入学してからすぐ就活に取りかかれ!」みたいなこと書かれてますけど、さすがに早すぎかなというのが率直な意見。

4月は大学院生になったばかりでバタバタしてますし、考え始めるのは早くて5月でいいかなと思います。

ただ、就活サイトに登録するのは、全然早くても問題なしです。『【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選』を参考に登録してみましょう。

-

【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】

続きを見る

夏季インターンシップが就活の鍵

「インターンシップに参加しないなら就活始める時期はもっと遅くてもいいんじゃない?」

→よくないです。

ぶっちゃけ就活は夏季インターンシップがかなり重要になっていきます。

ぼくも夏季のインターンシップでお世話になった会社に就職しましたし。

また、「冬季インターンシップじゃダメなの?」という声もあるかもですが、それも違います。

冬季より夏季を勧める理由

- 長期のインターンシップが多い

- コネクションができやすい

- インターンシップ終了後から就活まで時間がある

特に最後の「時間がある」っていうのはめちゃくちゃでかい。

時間があるので、「あれ?思ったのと違ったな」と思っても方向転換ができます。

なので、就活前半は夏季インターンシップを一つの指針にしてがんばっていきましょう。

インターンシップに応募する前に「自己分析」「業界分析」

個人的に一番重要だと思うのは「自己分析」と「業界分析」です。

理由としては、ここに力入れておけば、後々のエントリーシートとか面接が楽になるからです。

ぼくもこの時期に自己分析やりまくりました。

感想としては「やって良かった」。

自分についてはっきり分析できていたので、結果的にES作成や面接が楽になりました。

最初は億劫かもしれませんが、「自己分析」と「業界分析」は時間ある時に徹底的にやっておきましょう。

『【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選』で紹介しているものなら全て無料で自己分析できます。気になるものからトライしてみましょう。

-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】

続きを見る

また、ぼくが参考にした書籍もぜひ読んでみてください。これらに目を通すだけでもかなり就活が楽になりますよ。

-

【決定版】2023年就活生におすすめの本はこの7冊だけ【実績あり】

続きを見る

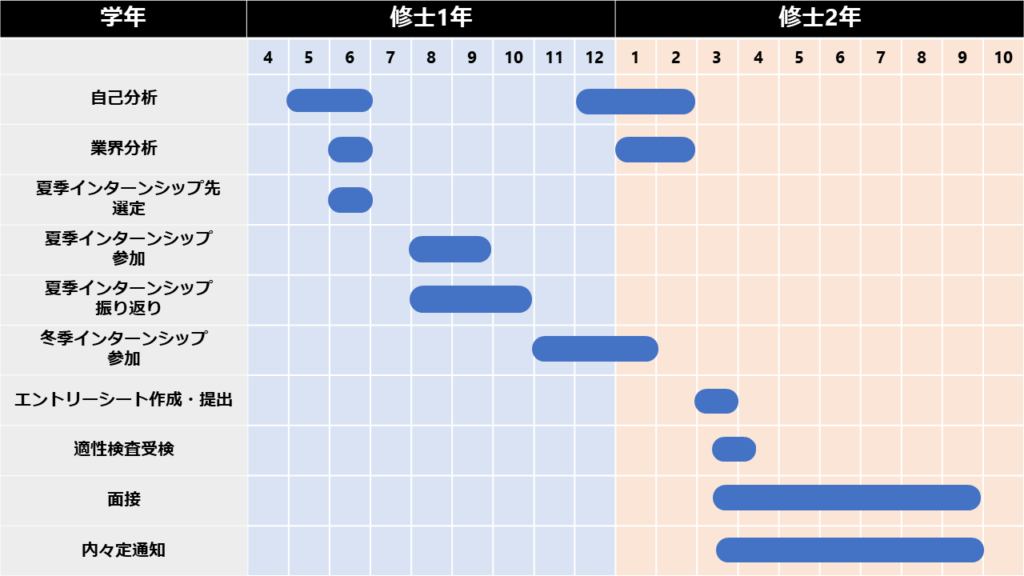

時期別による大学院生の就活スケジュール

ここからは大学院生の就活スケジュールについて解説していきます。

基本的に最初に提示した画像のとおりです。

ここでは、時期別に細かい内容を拾っていきますね。

ちなみに、就活にはもちろん例外も存在しますが、今回はスタンダードな就活パターンを想定して書いてます。

【4~9月】大学院入学~夏季インターンシップ

はじめは大学院入学後〜夏季インターンシップまでのスケジュールについてです。

この時期の流れは以下の通り。

スケジュール一覧

- 徹底的に自己分析をする(5月)

- 自己分析が終わり次第業界分析をちょっとする(6月)

- 業界分析の結果からインターン先を絞る(6月)

- インターンシップ先でコネを作っておく(8,9月)

- 必ずインターンの振り返りをする(8,9月)

一番重要なのは「自己分析」です

しつこいようですが、一番重要となるのは最初の「自己分析」です。

自己分析を徹底すれば、自然と自分が進みたい業界も見えてきますよね。

なので、自己分析がちゃんとできていれば、業界分析は不要なくらいです。

とはいえ、この時期から視野を絞りすぎるのは危険なので、視野を広げるためにも業界分析もしときましょう。

-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】

続きを見る

インターンシップは今できることをさらけ出せ

インターンシップは今の実力を確かめるためにもちゃんと取り組みましょう。

そこで「自分は何ができて、何が苦手なのか」を明確にするのが重要です。

そして、その強み・弱みのエピソードは就活で活きます。

就活のネタ探しのためにもインターンは全力で。

もちろん振り返りも忘れずに。

【10~2月】就活の準備期間+冬季インターンシップ

続いてはインターンが終わってからエントリーが開始されるまでのスケジュールですね。

いわゆる就活の準備期間です。

この時期は特にイベントはないですが、やっておいた方が良いことがあります。以下の通り。

やるべきこと一覧

- 改めて自己分析・業界分析を行う(12-2月)

- 研究活動をがんばる(10-2月)

- 余裕があれば冬季インターンシップに参加する(11-1月)

やっぱり「自己分析」が大事です

ホントに繰り返しになってしまい、すみません。ただ、それだけ重要ってことなんです。

夏季のインターンシップが終わって、そのまま放置は良くないです。

インターンではいろんなことに気づけると思うので、その気づきをもとにもう一度自己分析してみてください。

-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】

続きを見る

ここで自己分析を徹底しておくだけで、ほぼエントリーシートと面接の土台はできあがります。

あとは就活開始を待つだけ。

なお、自己分析の結果、「あれ?やっぱり他の業界の方がいいのかも」と思ったら、もう一度冬季インターンシップに参加するのをおすすめします。

冬季インターンシップも、各就活サイトで募集を見つけることができます。

参考:【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】

研究活動も頑張っておく

意外と重要です。まあ、研究活動が大学院生のメインですからね。

秋頃は学会開催も盛んですし、この時期に学会に参加すると就活のエピソードが増えるのでおすすめです。

ぼくも秋頃に発表つきの学会に参加しました。ちょっとした面接の練習にもなるので、意外とおすすめ。

また、この時期に研究活動がんばっておくことで、就活時期を楽にする意識も大事ですね。

【3月~】エントリー開始

いざ本番のエントリー開始です。ここが就活の始まりと言ってもいいかもですね。

3月からはほぼスケジュールの流れが決まっています。以下の通り。

3月からのスケジュール

- エントリーシートを作成・提出する(3月~)

- 適性検査を受験する(3月~)

- 一次面接を受ける(3月~)

- 二次〜最終面接を受ける(3月~)

- 内々定通知をもらう(3月~)

エントリーシートを作成・提出する

自己分析や業界分析の土台をもとにエントリーシートを作ります。

ここまでに自己分析をやっておけばチョロいです。

さらにインターンシップ先や研究室のOBOGとコネクションを作っておけば、添削もしてもらえます。

なお、一応3月〜という話にしましたが、インターンシップ先で早期選考受けさせてもらえるようなら2月中に作成する可能性もあります。

適性検査を受験する

書店に参考書たくさんあります。

エントリー先で例年行われている適性検査の種類を調べて、参考書1冊くらいやっておけば大丈夫です。

参考:【決定版】2023年就活生におすすめの本はこの7冊だけ【実績あり】

面接を受ける

通常は一企業あたり2〜3程度面接を受ける感じですね。

面接に関しても「自己分析」をちゃんとやっていれば、意外とチョロいですよ。

「典型的な質問への回答を考えておく」+「自己分析の復習をしておく」をやっておけば、OKです。

参考:【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】

-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】

続きを見る

大学院生が効率よく就活を進めるスケジュール方法

ここからは、より就活を効率よく進めるための大学院生の心得を書いていきます。

その心得は以下の通り。

- 優良な就活サイトは早めに登録しておく

- 積極的にインターンシップに参加する

- 自己分析を行う期間を設ける

- 研究室活動にもちゃんと力を注げるようにスケジュール調整する

スケジュールに大きく関係する部分でもあるので、それぞれ詳しく解説していきます。

優良な就活サイトは早めに登録しておく

業界分析のためにも就活サイトにはいくつか登録しておきましょう。

また、大学院生なら大学院卒は就職において有利?【修士卒が就活を制する方法も解説】でも紹介したとおり、幅広い選択肢を持っていたほうが就活では有利に勝負できます。

なお、『【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】』で紹介しているのは、すべて登録無料なので、とりあえず片っ端から登録しておくのがいいと思います。

-

【無料】大学院生向け就活サイトのおすすめ12選【注意点あり】

続きを見る

積極的にインターンシップに参加する

先程までの内容を見てわかると思いますが、大学院生の就活はインターンシップが大事となってきます。

というかインターンシップがうまくいっていれば、あとは楽勝です。

ぼくも結局インターンシップ先の企業に就職しましたが以下の点でよかったなと思っています。

- 早期選考を受けさせてくれた

- インターンシップでの経験談がESや面接の材料になった

「学部生のときにインターンシップ行ったから、大学院生では行かなくていいや」とか思っている人もぜひ受けてみてください。

学部生のときと大学院生のときとでは受け取り方変わってくるので。

自己分析を行う期間を設ける

自己分析に関しても本記事で口酸っぱく言っていますが、マジで重要です。

復習になりますが、理由は以下の通り。

- 進みたい業界が自然と見えてくる

- エントリーシート作成が楽になる

- 面接が楽になる

- 就職後に後悔する可能性が減る

- 今後の人生の指針ができる

ちなみに、ぼくは「メモの魔力」で自己分析をやってみた件【マジで就活に使えた】で紹介している「メモの魔力」を参考に、自己分析のための一問一答に1000問答えました笑

ぶっちゃけかなりめんどいので、ここまでやる必要はありません。

「そんなんめんどいわ」って人は『自己分析ツールのおすすめ7選』紹介したサービスを使って分析すればOKです。

-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】

続きを見る

なお、自己分析は就活だけでなく、今後の人生にも役立ちます。

自己分析はいわば「人生のコンパス」を作るようなものなので、自己分析をしつつ自分が進むべき道を模索していきましょう。

研究室活動にもちゃんと力を注げるようにスケジュール調整する

就活が重要とはいっても、研究をおざなりにはできないです。

むしろ研究は就活での評価対象にもなるので、余計に手は抜けないですよね。

- 学会への参加

- 企業とのタッグ

- 賞の受賞

などがあればなおさらいいですね。

上記のような具体的な実績が残せなくても、就活で話せるくらいのネタは持っていたほうが無難です。

なので、就活ばっかりになるのではなく、研究と両立できるように、スケジュールを調整しましょう。

-

大学院生が在学中にやるべきこと5選【やらなくていいこと3選も紹介】

続きを見る

大学院生の就活スケジュールのまとめ

- 大学院生では自己分析の時間が大事

- 夏季のインターンシップはスケジュールしておこう

- 同時に研究室もがんばれるようスケジュールを確保しよう

いかがでしたか。

大学院生は意外とスケジュールがタイトになりやすいですが、どれも手を抜けないことなので、今のうちにスケジュール管理能力を身につけておきましょう。

ただ、大学院生は就活を有利に進めることができるのも確かなので、自信を持ってください。

参考:大学院卒は就職において有利?【修士卒が就活を制する方法も解説】

あなたの就活がうまくいくことを祈っています。

それでは、また。

-

【厳選】自己分析ツールのおすすめ7選【登録なし/無料あり】

続きを見る